|

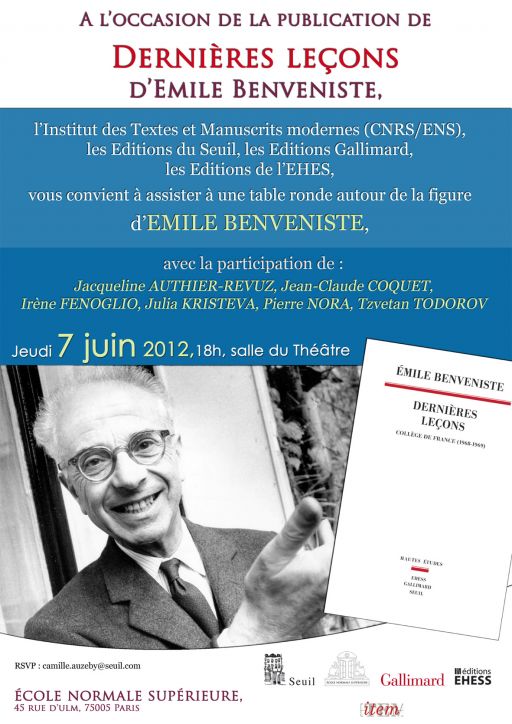

Emile Benveniste (1902-1976), à l’ENS

Un linguiste qui ne dit ni ne cache, mais

signifie

Qu’est-ce qu’un grand linguiste ? Je risque une définition :

d’apparence méticuleuse et froide, cette personne (souvent un homme) étudie les langues, pour découvrir de nouvelles propriétés du langage comme capacité centrale

de tous les êtres parlants, et de ce fait accompagne et accélère des étapes décisives de l’aventure humaine. Je pense

à Scaliger et Ramus, qui au XVIe

siècle ont favorisé la constitution

et le développement des langues nationales. À Lancelot et Arnauld dont la Grammaire générale et raisonnée (1660) inscrit le sujet cartésien

dans la syntaxe de la langue. À la philologie comparée de Franz Bopp et Rasmus Rask qui, en démontrant la parenté

du sanscrit avec les langues indo-européennes, confirment le poids de

l’histoire par l’activité évolutive

du langage, et l’historicisme s’impose comme approche incontournable du monde et

de la société.

Mais

Benveniste, aujourd’hui ? – Permettez-moi un détour.

Les

conflits tragiques du XXe siècle tendent à faire oublier qu’il fut

aussi le temps d’une exceptionnelle exploration du langage mis au cœur de la condition

humaine : c’est la langue qui conditionne, contient et éclaire toutes les expériences humaines. La

phénoménologie, la logique formelle, la philosophie analytique, le structuralisme, la grammaire générative,

les sciences de l’homme interrogeant dans le langage le sens des comportements

et des institutions, sans oublier la psychanalyse qui annexe le sexe et empiète sur la biologie : tous

se sont développés alors même qu’une explosion sans précédent des formes

littéraires, des avant-gardes artistiques et des singularités stylistiques

bouleversait le domaine des lettres. Observée avec recul, cette lucide aventure semble annoncer la

marée des nouvelles et virtuelles hyperconnexions,

qui font éclater les systèmes de signes conventionnels et promettent autant de

liberté que de chaos.

Tout le monde communique

aujourd’hui, mais rares sont ceux qui perçoivent la consistance et toute l’étendue du

langage. À l’époque où Benveniste donnait ses Derniers cours, cette idée

selon laquelle le langage détermine les humains d’une autre façon et plus

profondément que ne le font les rapports sociaux commençait à devenir une pensée dangereuse : une

véritable révolte contre les

conventions, l’ « ordre

établi », l’ « État policier », le marxisme doctrinaire et

les régimes communistes. À Varsovie, en Italie, en Tchécoslovaquie, dans les

Républiques baltes alors soviétiques et ailleurs, la sémiologie était synonyme de liberté de penser. Assez

logiquement, c’est à Paris (où la recherche française montrait un grand

dynamisme, que ce soit à travers la Section

de sémiologie du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France,

la revue Communications ou les

publications d’Emile Benveniste, Roland Barthes et Algirdas Julien Greimas, parmi d’autres) que

naquit l’idée de réunir ces courants mondiaux. Et c’est tout aussi logiquement

que, sous l’autorité inspirée de Roman Jakobson, la présidence de Benveniste

s’imposa à tous. Le Symposium

international de sémiotique créé en août 1968 devait constituer les bases de l’Association Internationale de sémiotique (AIS) dont Emile Benveniste devint officiellement

le Président en 1969. Jeune étudiante, venue de l’Est, j’ai eu l’honneur

d’être nommée « secrétaire

générale » de la section « Recherches Sémiologique » de la revue

Social science information (Unesco), puis de l’AIS : autant tâches qui ont

développé et consolidé mes liens avec le grand linguiste.

Au sein

de ce foisonnement dans lequel son oeuvre s’inscrit

pleinement, et alors que la linguistique semble pressée d’urgences

techniques dans une société en perte de sens et cerclée par la « com », les Derniers

cours d’E. Benveniste esquisse

des « théories générales » qui contribuent à sonder des logiques profondes qui

traversent jusqu’à nos écritures numériques. Et nous

aident à les problématiser : Sont-elles des chats en manque de

« subjectivité », ou au contraire des voies

d’ « engendrement » de nouvelles « signifiances »,

pour reprendre la terminologie du dernier Benveniste ?

Comment

la « linguistique générale » de Benveniste nous invite-t-elle à

ouvrir ces questions, et bien d’autres, face aux péripéties du SENS dans le

langage, ou ce qu’il en reste dans les « éléments de langages » et la

« com » d’aujourd’hui? Voilà un sujet de thèse que je suggère

aux jeunes chercheurs. Je me limiterai à quelques remarques, et je vous prie

d’en excuser la simplification.

La double signifiance

A.

Benveniste

laisse une « œuvre inachevée », dit-on parfois, la formule risquant d’en minorer la

portée. Inachevée, certes, puisque

l’attaque a laissé l’homme dans l’insoutenable situation d’un grand linguiste privé de parole et

paralysé. Mais « inachevée » surtout dans un sens absolument nécessaire, parce que telle

est l’expérience du langage qu’il a faite et théorisée : un

chemin, nécessairement ouvert. Pourquoi ?

En un siècle où la diversité des courants de pensée multipliait les pistes et les interrogations tant

épistémologiques qu’esthétiques, l’enfant juif de l’Ecole rabbinique devint un

homme des Lumières. Un agnostique qui ne se contente pas de repérer et de

commenter le détail morphosyntaxique, mais pratique une l’interrogation permanente des catégories fondamentales, linguistiques

et/ou philosophiques

[1]

. Une patiente déconstruction dont il n’emploie pas le terme, mais qu’il

pratique avec une clarté classique. Et qui culmine en cette devise d’Héraclite,

dans laquelle il se reconnait et qu’il revendique « Oute legei, oute kryptei, alla semainei

[2]

».

Ni dire, ni cacher, mais signifier.

Ce serait cela, la propriété fondamentale du langage, signifier : Benveniste

réhabilite et développe comment ça signifie par et dans les seules propriétés

du langage. Le langage ne se

contente pas de dire, il ne cache pas non plus, il signifie. Le linguiste en

prend le chemin, pour déterminer

comment signifier s’engendre -

non pas du fait d’une impulsion extérieure, mais dans l’appareil formel du

langage lui-même.

Il

annonce, dès la Première leçon : « Nous posons, quant à nous, que la nature essentielle de la langue,

qui commande toutes les fonctions qu’elle peut assumer, est sa nature signifiante./…/Qu’est-ce

donc que « signifier » ?

Nous

sommes le 2 décembre 1968, sept mois après le fameux Mai 68.) Le lecteur naïf,

à ce moment comme aujourd’hui, s’étonne : est-ce si original ? à quoi bon une langue si

elle ne signifie pas quelque chose ?

Certes. Mais savez-vous ce que vous entendez au juste par

« signifier » ? Et si « communiquer »,

« vouloir dire », « porter un message » ne se confondaient

pas avec « signifier » ? Central en philosophie du langage,

mais en tant que porteur de « vérité » (la philosophie confond

« sens » et « vérité »), le sens – pour cette raison même- n’est pas vraiment le problème

des linguistes, rappelle Benveniste (PLG2, 1967, p. 216) : soit

« écarté » car suspecté d’être trop subjectiviste; soit reconnu mais

« réduit » (Bloomfield, Harris). Selon Benveniste, au contraire, « signifier » constitue un

« principe interne » du langage (Cours

3). Avec cette « idée neuve »,

souligne-t-il, « nous sommes jetés dans un problème majeur, qui embrasse la linguistique et au-delà ».

Si quelques précurseurs

(Locke, Saussure et Pierce) ont démontré que nous « vivons dans un univers de signes » dont la

langue est le premier, suivi des signes d’écriture, de reconnaissance, de

ralliement, etc. (Cours 1),

Benveniste se situe dans leur sillage et commente leurs apports, mais il prend

ses distances : en quoi consiste la signifiance spécifique du langage, sa

manière particulière de signifier ? Il entend démontrer comment l’appareil formel de la langue la rend

capable non seulement de « dénommer » des objets et des situations,

mais surtout de « générer » des discours aux significations originales, aussi

individuelles que partageables dans les échanges avec autrui. Mieux même, non content de s’autogénérer,

l’organisme de la langue génère

aussi d’autres systèmes de signes qui lui ressemblent ou augmentent ses capacités, mais dont elle est le seul système

signifiant capable de fournir une interprétation.

B. Ces Derniers

Cours prennent tout leur sens si on les lit au regard des deux volumes des Problèmes de linguistique générale ( 1966 et 1974), ainsi que des Notes sur Baudelaire de la

même période.

Dès le premier tome, cette linguistique générale qui s’écarte de la

linguistique structurale mais aussi de la grammaire générative qui dominent le

paysage linguistique de l’époque, et débouche sur le fait que signifier est un

acte entre deux sujets : « je » et « tu ». Il avance une linguistique du discours, basée sur l’allocution et le dialogue, et ouvre l’énoncé vers le processus d’énonciation, la subjectivité et l’intersubjectivité. Sa pensée ne quitte pas la linguistique stricto sensa, mais lui adjoint un vaste champ

interdisciplinaire. Attentif à la philosophie analytique (les énoncés

performatifs) mais aussi de la psychanalyse freudienne, Benveniste conçoit la subjectivité dans l’énonciation comme un émetteur bien plus complexe que le sujet

cartésien. Comment ? Il

l’élargit à l’ « intentionnel » (emprunté à la phénoménologie

existentielle, via les travaux du linguiste-phénoménologue Hendrik Josephus Pos).

De surcroît, et sans y paraître, il

esquisse une ouverture vers le

sujet de l’ « inconscient ». On ne dira jamais assez que

Benveniste est le premier, et à ma connaissance le seul grand linguiste, qui ait

pris au sérieux la place du langage dans la théorie freudienne de

l’inconscient. Pas vraiment « structuré comme un langage », mais travaillé par une « force

anarchique » (pulsionnelle ?) que le langage « refrène et

sublime », bien que par « déchirures » elle puisse

introduire en lui un « nouveau

contenu, celui de la motivation

inconsciente et un symbolisme spécifique », « quand le pouvoir de la

censure est suspendu

[3]

».

Une nouvelle dimension de la linguistique générale selon Benveniste se

révèle cependant dans le second tome de ses Problèmes de linguistique générale . En discussion avec Saussure et sa conception des

éléments distinctifs du système linguistique que sont les signes, Benveniste

propose deux types dans la signifiance du langage :

« le » sémiotique et

« le » sémantique.

Le sémiotique (de « semeion »,

ou « signe », caractérisé par son lien « arbitraire » – résultat d’une convention

sociale – entre « signifiant »

et « signifié ») est un sens clos, générique, binaire,

intralinguistique, systématisant et

institutionnel, qui se définit par une relation de « paradigme » et

de « substitution ». LE sémantique s’exprime dans la

phrase qui articule le

« signifié » du signe, ou l’ « intenté »

(fréquente allusion à l’ « intention » phénoménologique de

Husserl). Il se définit par une relation de « connection » ou de

« syntagme », où le

« signe » (le sémiotique)

devient « mot » par l’ « activité du locuteur ».

Celle-ci met en action la langue dans la situation du discours adressé par la « première

personne » (Je) à la « deuxième personne » (Tu), la troisième

(Il) se situant hors discours.

Formulée en

1967/1968 (PLG2, p. 63 sq. et p. 215 sq.) devant le Congrès de la Société de Philosophie

de langue française, puis devant le Congrès de Varsovie fondateur de l’AIS en

1968 (PLG2, p. 43 sq.), cette conception duelle de la signifiance ouvre un nouveau champ de recherche. Benveniste insiste sur le dépassement de

la notion saussurienne du signe et du langage comme système, et souligne son importance, à la fois intralinguistique : ouvrir une nouvelle dimension de la

signifiance, celle du discours (le sémantique), distincte de celle du signe (le

sémiotique

[4]

);

et translinguistique : élaborer une métasémiotique des textes et des œuvres, sur la base de la sémantique de l’énonciation (PLG2,

p. 66). Et donne une idée plus

précise des perspectives immenses

qui s’ouvrent ainsi : « Nous sommes tout à fait au commencement »,

aussi est-il encore « impossible de définir de manière générale » où mènera cette orientation qui, traversant la linguistique,

« obligera à réorganiser l’appareil des sciences de l’homme » (PLG2,

p. 238).

Entre le second tome des Problèmes de linguistique générale et

le Baudelaire, les Derniers Cours se proposent donc :

- dans

un premier temps de démontrer que « signifier », qui constitue la « propriété initiale,

essentielle et spécifique de la langue », ne s’enferme pas dans les unités-signes

(telles que le concevait Saussure), mais « transcende » les fonctions

communicative et pragmatique de la langue ; et,

- dans

un second temps, de spécifier les termes et les stratégies de cette

« signifiance » en tant qu’elle est une « expérience »

intra- et inter-subjective, à proprement parler vitale (comme il

l’avait annoncé dans PLG2, p. 217 : « Bien avant de servir

à communiquer, le langage sert à

vivre » 1.1969).

L’écriture prend

place dans ce mouvement : centre et

relais de la signifiance.

Comment ?

La « double

signifiance » de la langue est développée par le levier de l’écriture, qui

réalise et révèle sa capacité de « production » et

d’ « engendrement ». C’est la touche originale du Cours Le terme d’ « écriture »

est alors au centre de la création

philosophique et littéraire en France

[5]

.

Benveniste ne s’y réfère pas

explicitement, bien qu’il s’y montre très attentif dans nos échanges de cette

période ; mais il en construit le concept dans le cadre de sa théorie

générale de la signifiance de la langue.

En discussion avec la sémiologie de Saussure qui , en « confondant l’écriture avec l’alphabet, et la

langue avec une langue moderne », postule que l’écriture est

« subordonnée à la langue » (Cours

8), Benveniste interroge -l’acte d’écrire, -l’apprentissage

de l’écriture et - les types

constitués au cours de l’histoire. En prenant soin cependant de

souligner qu’il ne cherche pas

l’« origine de l’écriture », mais les diverses solutions de la « représentation

graphique » ou « iconique » de la signifiance (Cour 9).

-

L’écriture est appréhendée d’abord comme un

« système sémiotique » particulier ; distinct de la parole, une « abstraction de haut degré » : le

locuteur écrivant s’extrait de l’activité verbale « vivante »

(gestuelle, phono-acoustique, reliant soi à autrui dans un dialogue) et la

« convertit » en « images », en « signes tracés à la

main ». Bien plus que sur la

fonction « utilitaire » de l’écriture (mémoriser, transmettre,

communiquer le message), Benveniste insiste sur le fait que cette « iconisation de la pensée » (Cours 8) est une « expérience unique »

du « locuteur avec lui-même » : ce dernier « prend conscience » que ce « n’est pas de la parole

prononcée, du langage en action » que procède l’écriture.

« Global », « schématique », « non grammatical »,

« allusif », « rapide », « incohérent », il existe un langage intérieur,

« intelligible pour le parlant et pour lui seul », qui confronte

celui-ci à la tâche considérable de réaliser une « opération de

conversion de sa pensée » dans une forme intelligible à d’autres. L’iconisation opère à cette charnière, entre le langage

intérieur et sa transmission aux

autres.

Ainsi comprise, la

« représentation iconique » construit ensemble la parole et l’écriture : elle « va de pair avec

l’élaboration de la parole et l’acquisition de l’écriture ». A cette étape

de sa théorisation, et à l’encontre

de Saussure, Benveniste remarque que, loin d’être « subordonné » à la

parole, le signe iconique associe la pensée propre au « langage

intérieur » parallèlement au

graphisme et à la verbalisation : « La représentation iconique se

développerait parallèlement à la représentation linguistique », ce qui

laisse entrevoir une autre relation entre pensée et icône, « moins

littérale » et « plus globale » que la relation entre pensée et parole (Cours 8).

Cette hypothèse associant l’écriture au

« langage intérieur », qui sera modifiée plus loin, renoue avec les

interrogations antérieures de Benveniste sur la « force anarchique » de

l’inconscient freudien (PLG1, p. 78). Le « langage intérieur »

du parlant-écrivant ne se limiterait

pas à la propositionnalité de l’ego transcendantal de la conscience et à son « intention », mais pourrait dessiner en creux, dans sa

théorie de la subjectivité, une diversité d’espaces subjectifs : des typologies ou topologies des

subjectivités dans l’engendrement de la signifiance. L’ « expérience

poétique » de Baudelaire, j’y reviendrais, confirme et précise cette

avancée.

-

L’histoire de l’écriture un nouvel

ajustement du rapport langue/écriture, et constitue une nouvelle étape dans la théorie de la signifiance chez

Benveniste. Pictogrammes, écriture monosyllabique (chinois), polysyllabiques

(sumériennes, akkadiennes-sémitiques, égyptiennes), puis alphabétiques – consonantique

(l’hébreu), vocalique (grecque)…

A partir de la « double signfiance » (le sémiotique/ le sémantique), deux types de langues se

dégagent à partir de leur rapport à l’écriture : celles où

prédominent l’étymologie ou le

sémantique (l’hébreu, et déjà chez les Phéniciens) ; celles, ensuite, où

la vocalisation distingue voyelles et consonnes, et où les variations grammaticales, qui détruisent souvent les relations étymologiques, conduisent à un affinement

du système flexionnel.

Une « ligne de partage » se dessine aussi : à l’est (en Mésopotamie, en Égypte et jusqu’en

Chine) prédominent des « civilisations de l’écrit » caractérisées

par le primat de l’écriture, où le scribe (le « sage

calligraphe » en Chine) joue un rôle central dans l’organisation de la

société ; tandis qu’à l’ouest dans le monde indo-européen, une dévalorisation,

voire un certain « mépris » de l’écriture (chez Homère, grapho ne

signifie que « gratter »), prévalent (Cours 14).

-

L’auteur

soutient non seulement l’écriture n’est pas

subordonnée au langage, non seulement elle est parallèle à la langue (et aux types de langues), mais de surcroit qu’elle

les prolonge. Comment ?

D’une part, l’iconisation déclenche et

affine la formalisation de la langue, de sorte que progressivement l’écriture

se littéralise. « Elle sémiotise tout » : l’écriture est un système de signes qui « ressemble

beaucoup plus au langage intérieur qu’à la chaîne du

discours » (Cours 12). Dès lors, et d’autre part, cette

proximité de l’écriture avec le langage intérieur conduit à repenser le langage

intérieur lui-même : puisque l’écriture est toujours déjà co-présente au langage intérieur, le langage intérieur ne serait-il pas déjà une

proto-écriture ? Une nouvelle caractéristique du « langage

intérieur » se précise ici : « avant » même le scribe

sacré, c’est logiquement le langage intérieur qui nous « sacre » en formulant le

« mythe ». Telle une écriture de la « globalité » , un « train d’idée » qui raconte une « histoire entière », ce

« langage intérieur » serait-il une narrativité

« intérieure » ? S’agit-il d’une sorte de

« fiction », dont Husserl disait qu’elle constitue

l’ « élément vital de la phénoménologie » ? Des « fantasme

originaire » de Freud ? Des rêveries ? Des « enveloppes

narratives » des cognitivistes,

qui les présupposent antérieures à la compétence syntaxique ?

-

Arrivé

à ce point, Benveniste inverse l’hypothèse initiale au sujet de l’écriture. En tant qu’ « opération » dans le « procès

linguistique », c’est l’écriture

qui est « l’acte fondateur » : elle a « transformé la figure des

civilisations », « la révolution la plus profonde que l’humanité a

connue » (Cours 14). Cette particularité de l’écriture dans

son rapport à la langue renforce aussi une ultime constatation : la langue et l’écriture « signifient

exactement de la même manière ». L’écriture se réapproprie la parole

pour transmettre, communiquer, mais aussi reconnaître (c’est le sémiotique) et

comprendre (c’est le sémantique). L’écriture est partie prenante de l’interprétance de la langue. Ce relais de la parole fixée dans un système de

signes reste un système de la

parole, à condition d’entendre cette dernière comme une signifiance susceptible

d’engendrements ultérieurs d’autres systèmes de signes.

Entendons :

il n’y a pas d’instance de sens extérieure ou transcendante au langage, c’est

en la coprésence de langage et de

l’écriture que consiste sa capacité de signifier, le « transcendant »

est immanent à l’autsémiotisation du langage par l’écriture.

Pas à pas, la théorie de Benveniste intègre donc tout référent et, implicitement, l’infini de

la Res divina –par définition extérieure au monde humain. Le projet linguistique

d’examiner comment la langue signifie, se révèle plus ambitieux : il est

implicitement métaphysique, philosophique.

Signifiance

et expérience

Le Deuxième

volume des Problèmes développe cette

dimension, lorsque Benveniste dira que l’acte de signifier,

irréductible à la communication et

aux institutions, ne transcende le

« sens donné » - retenez cette allusion à la transcendance- que par

l’ « activité du locuteur mise au centre ». La notion

d’ « énonciation », sera

alors comprise désormais comme une

« expérience »- au double sens d’Erlebnis et d’Erfharung- - modifie considérablement l’objet de la

signifiance et/ou du langage (PLG2, p. 67 sq. et p. 79 sq.).

Les termes désignant la « dialectique singulière »

de cette dynamique du langage varient : «engendrement », mais aussi

« fonctionnement », « conversion » de la langue en

écriture et de la langue en discours,

« diversification » ; la langue étant définie comme « production », « paysage mouvant »,

« lieu de transformations ». L’ « engendrement » de la

signifiance selon Benveniste s’engage profondément dans le processus d’un avènement de la

signification pré- et translinguistique, et vise trois types de relations d’engendrement : relation d’interprétance (propriété fondamentale, la langue

étant « le seul système qui peut tout interpréter ») ; relation

d’engendrement (entre systèmes de

signes : de l’écriture alphabétique au braille) ; relation d’homologie (en référence aux

« correspondances » de Baudelaire).

Le sujet de l’énonciation lui-même

devait se ressentir de cette

mobilité. Dans ce paysage mouvant

de la langue, et au regard de l’écriture qui a contribué à le faire apparaître,

une réflexion sur l’expérience spécifique de l’écriture que représente le « langage poétique »

s’imposait. Benveniste aborde le sujet dans ses Notes manuscrites sur Baudelaire

[6]

,

de la même période (de 1967 à 1969),

en contrepoint de la lecture structuraliste des « Chats » de Baudelaire

par Roman Jakobson et Claude

Lévi-Strauss, et en écho aux indications des Derniers cours .

Plus proche du

« langage intérieur » que du discours, le langage poétique exige de

l’analyste qu’il « change d’instruments », comme le voulait Rilke

[7]

(commenté par le jeune

Benveniste). Cette « langue

différente » en effet nécessite une « translinguistique » :

le message poétique, « tout à

l’envers des propriétés de la communication » (20, f10/f204), parle une émotion que le langage

« transmet » mais ne « décrit » pas (12, f4/f56). De même, le référent du langage poétique est « à l’intérieur de l’expression », tandis que dans le

langage usuel l’objet est hors

langage. Le langage poétique est « sensitif », il « procède du corps du poète », « ce sont des impressions

musculaires », précise Benveniste. « ne s’adresse qu’aux entités qui

participent à cette nouvelle communauté : l’âme du poète, Dieu/la nature,

l’absente/la créature de souvenirs et de fiction » (23, F33/ f356).

Pourquoi Benveniste choisit-il Baudelaire pour illustrer son propos ? Parce que ce dernier opéra la

« première fissure entre le

langage poétique et le langage non poétique », tandis que chez Mallarmé

cette rupture est déjà consommée (23, F35/f358).

Contemporaines des Dernières

leçons, ces notes sur

l’expérience poétique de Baudelaire rejoignent les réflexions sur la « force anarchique » à

l’œuvre dans l’inconscient et que la langue « refrène et sublime »

(PLG1, p. 77). Elles sont aussi à l’écoute de la poétique de l’Inde ancienne

telle qu’elle apparaît dans les textes sacrés que le sanscritiste Benveniste

maîtrise à fond, ces dernières réflexions entrent en résonance avec la fin de

ces années 1960, où les révoltes sociales et générationnelles, appelant à

mettre l’ « imagination au pouvoir », cherchaient dans

l’expérience de l’écriture

(d’avant-garde ou féminine) les

logiques secrètes et innovantes du sens et de l’existence. Dans l’absence de

toute référence explicite à la sexualité, ce n’est pas à la théorie freudienne

de la sublimation que fait penser cette linguistique générale de l’expérience et de la subjectivité, mais au cheminement – innommé –

de Martin Heidegger (Acheminement vers la

parole, 1959) : la parole, Sage, sans son ni communication, mais

pensée intérieure qui se réalise dans le silence de la production mentale d’un

« « venir de la langue ».

En

définitive, pour

Benveniste, l’écriture comme graphisme et comme expérience poétique –

de Baudelaire au surréalisme – croise certes la définition par Heidegger du « langage qui parle

uniquement et solitairement avec soi-même » et qui rend possible la

sonorité. Mais pour s’en écarter aussitôt, car à ce « laisser-aller » qui serait l’essence du

langage, sourdement menacé de devenir « insensé », chez le deuxième

Heidegger, les remarques allusives des Dernières

leçons et du Baudelaire apposent,

plus qu’elles n’opposent, la vigilance du linguiste pour lequel « le discours comporte

à la fois la limite et l’illimité », « l’unité et la diversité »

(Cours 13)

En effet, Benveniste ne manque jamais

d’insister sur « syntagmation » – probablement « reflétant

une nécessité de notre organisation cérébrale » (PLG2, p. 226) – qui

confère à l’ « instrument du langage » sa capacité de coder en

codifiant, de limiter en se limitant, et d’assurer ainsi la sémantique d’un

discours intelligible, communicatif, en prise sur la réalité. Il ajoute

cependant que, parallèle à la langue et son relais, l’écriture comme représentation graphique et comme expérience

poétique, bien que plus proche du « langage intérieur » que du

« discours », n’élimine pas ses vertus pragmatiques. Mais qu’elle se risque à déplacer les limites de la langue par

l’engendrement de systèmes signifiants singuliers (le poème) et néanmoins

partageables dans l’ « interprétance »

de la langue elle-même. Ni tyrannie

institutionnelle ni hymne

rêveur, la signifiance qu’esquisse

ce dernier Benveniste est un espace de liberté.

Et Dieu, dans cette alchimie du

Verbe ? Dans la terrible

épreuve de l’aphasie, et alors que j’avais raréfié mes visites, il m’a fait

demander par sa sœur. Etait-ce le jour où je lui ai apporté son livre publié en 1929 que j’avais

trouvé chez un antiquaire, The Presian religion, en anglais ? Il s’est mis a écrire avec son doigt sur mon chemisier. Troublée,

embarrassée, j’ai fini par lui tendre une feuille de papier où il écrit THEO, avec

le sourire qu’on lui connaît de la photo publiée par le Nouvel Observateur et

dans le livre recueillant ses Dernières

leçons. Graffiti du hasard dont

il ne convient pas de chercher le sens ? On peut le penser. Je ne le crois

pas. L’aphasie motrice n’avait pas détruit complètement l’intelligence. Ce THEO

me restera à jamais énigmatique. En écrivant ma préface, j’ai découvert des détails

significatifs de la vie de ce grand linguiste qui, appuyés sur les derniers écrits, éclairent me

semble-t-il cette écriture d’un langage intérieur privé de voix.

Né au cœur de l’Empire ottoman, le petit

Ezra arrive à Paris à 9 ans, élève à l’École rabbinique de la rue Vauquelin,

jusqu’à 1919 : il étudie 6 ans durant le Talmud Thora, avant que Sylvain Lévi, à moins que ce ne soit Salomon

Reinach, ne le dirige vers les études de lettres, puis vers le grand Antoine

Meillet dont il sera le successeur à l’EPHE, enfin au Collège de France. Ami

des révoltés surréalistes, trotskistes et communistes, il signe en 1925 le

Manifeste surréaliste « La Révolution

d’abord et toujours » : « Nous considérons la révolution sanglante

comme la vengeance inéluctable de l’esprit humain… ». Agnostique, laïque

et républicain, il signe aussi, en 1942, la lettre collective organisée par Marc

Bloch et adressée à l’UGIF pour attirer l’attention sur la politique de Vichy

faisant des juifs une catégorie à part, prélude de la déportation. Son frère

Henri est raflé au Vel’ d’Hiv et déporté sans retour à Auschwitz.

La Guerre des 6 jours (1967) et Guerre du

Kippour (1973) devaient susciter chez maints israélites agnostiques le désir

d’un retour au Dieu des Pères. C’était trop tard pour le professeur Benveniste,

il n’a pas pris ce chemin. Le YHWH de son enfance rabbinique s’était

métamorphosé en cette « force

originelle à l’œuvre » de la Leçon 7, qui « transcende » toute autre

propriété du langage, mais dont on ne conçoit pas, insiste le linguiste,

« que son principe se trouve ailleurs que dans le langage ».

Toute son œuvre révèle un fidèle héritier de

la sécularisation européenne : le Professeur Benveniste est un enfant des

Lumières, conscient de sa dette

envers les institutions de la République.

Pourtant, quand l’aphasie ne lui laisse que la

rêverie d’un langage intérieur muet, l’élève de l’école rabbinique revient à l’imprononçable graphisme YHWH

qui connaît et interprète toute parole. Et puisque sa science linguistique

descend de l’onto-théologie juive-grecque-et-chrétienne, ce n’est pas la kabbale, mais le

graphème THEO qui en prend

nécessairement la place. Pour graver

l’imprononçable dans le corps de

son élève : je lui rappelais,

me disait-il, sa mère enseignante à l’Alliance Israélite Universelle en Bulgarie,

mon pays natal, où cette mère Maria était décédée sans revoir son fils.

Le graphème aura été l’indice

ultime qu’il m’a laissé de cette

« force originelle à l’œuvre » chez les êtres parlants, YHWH pour le

juifs, THEO pour les gréco-chrétiens, et que le théoricien du langage a

inlassablement déconstruit, en l’appelant

une « signifiance » : car son principe ne se trouve que dans l’expérience de l’énonciation

qui enserre et interprète la rencontre de nos subjectivités dans l’histoire.

Vous voyez, à quoi mène

la linguistique ! De quoi faire méditer nos corps parlant et

écrivant en ces temps d’austérité et de heurts de religions.

Telle fut pour moi la

« dernière leçon » de ce kabbaliste des Lumières. Je ne pouvais pas

ne pas vous transmettre cet instant, ce don.

Merci à Jean-Claude

Coquet et à Irène Fenoglio de m’en avoir donné

l’occasion.

Julia Kristeva

Le 7.06.2012

[1]

Et dont l’exemple le plus

concret est son Vocabulaire des

Institutions indo-européennes (2 vol. Ed.de Minuit, 1969).

[2]

Cf. E. Benveniste, PLG2, p. 229.

[3]

« Remarques sur la

fonction du langage dans la découverte freudienne », in PLG1, p. 78 ;

1956.

[4]

C’est Antoine Culioli qui réalise ce projet dans sa « théorie des opérations

énonciatives », en étudiant l’activité du langage à travers la diversité

des langues nationales.

[5]

Avec Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture (1953), Eléments de sémiologie (1965),

Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), La Voix et le Phénomène (1967), et dans

le domaine littéraire, après le

« Nouveau Roman », avec Philippe Sollers, Drame (1965), Logiques (1968),Nombres (1968), L’écriture et l’expérience des limites (1971).

[6] Cf. E. Benveniste, Baudelaire, op.cit. [7] Cf. Ibid., p.10.

|