Notes sur un Samouraï

|

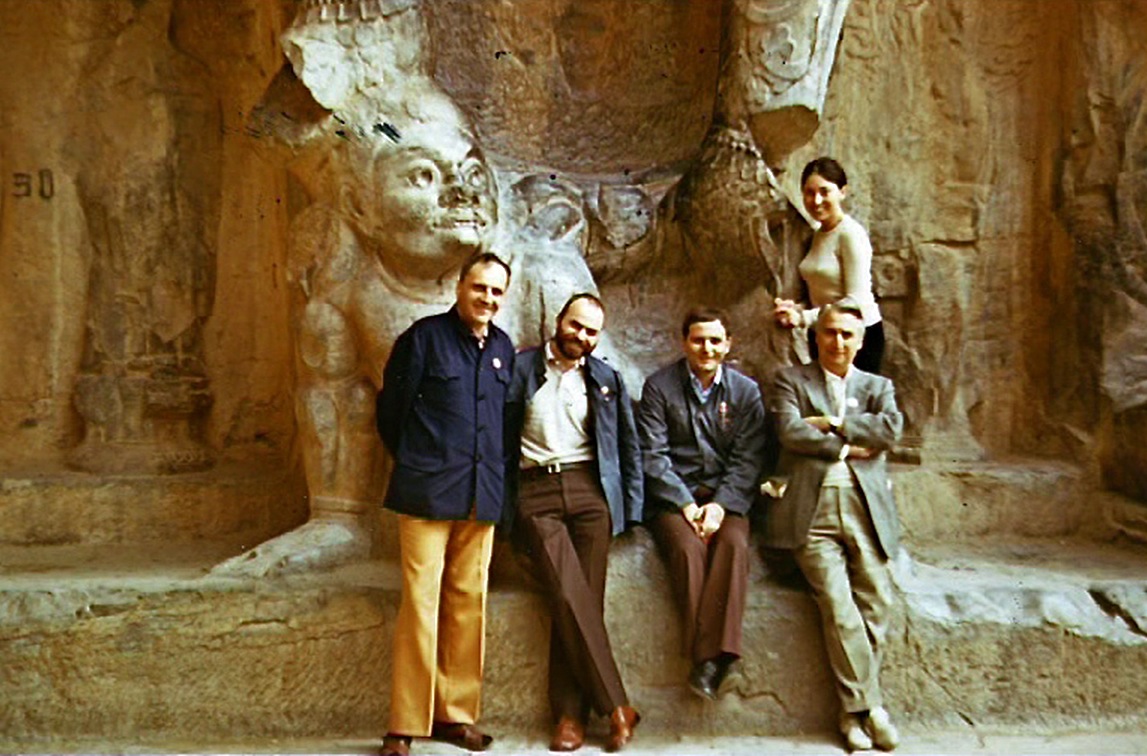

| Tel Quel en Chine, grottes de Longmen. |

Dans la démystification des mythes (le vin,

le fromage, les jouets, l’abbé Pierre, le poujadisme…), dans la tendre ironie

de sa voix et jusque dans le « non-vouloir-saisir » de l’écriture qui

perçait les apparences, les postures et les idéologies de tout bord, celles de

la sémiologie elle-même (pour qu’elle devienne une sémioclastie),

sans épargner l’« échec langagier de l’amoureux » « trop phrasé

pour relever de la pulsion, trop crié pour relever de la phrase », –

je percevais la rage du révolté. Elle s’appuyait sur la mortalité du

tuberculeux et sur sa destructivité qui puise et s’épuise dans une langue

française révélée à sa propre sensualité subjuguante :

« prolifération physique, corporelle, labiale » ; « un

Texte sur lequel je ne puis apposer aucun adjectif : dont je jouis sans

avoir à le déchiffrer ». Eclosion et éclipse du sens donc, méticuleuse

violence d’exister et/ou d’écrire.

La cohabitation de la parole avec la mortalité,

qui parvient à cet état de survivance qu’est l’écriture, m’est apparue dans ces

moments d’exil, où la langue d’origine s’écoule avec l’encre et renait par

l’investissement de l’autre langue, de la nouvelle. J’ai cru comprendre

à ces moments-là le mythe chrétien de la résurrection, hanté par la

destructivité et la finitude des hommes qui la défient par le culte de

l’imaginaire : musique, peinture, littérature. J’ai choisi le nom de samouraï pour désigner ces créateurs de langue (philosophes, linguistes, écrivains).

Dans la France qui m’accueillait, ils brisaient les codes sociaux et moraux,

ouvraient les frontières des identités et des sexes, mais aussi le

cloisonnement des disciplines universitaires. Exception française ?

Certainement. A condition de préciser que cette effervescence des paroles

(aujourd’hui hyperconnectées et qui ne parviennent pas à se formuler pour agir,

mais s’étranglent en colères, non sans déclencher le flot de commentaires

viraux et des « grands débats ») est un engagement psycho-sexuel de

tous les instants, qui porte le soi hors de soi. Affranchissement du religieux,

traversée et refondation des limites et des lois, désirs à mort et élucidations

risquées, obsédant lègue… de la Révolution Française. Piégée par les nouvelles

astuces de la finance et de la Toile ? Ou voluptueux pari sur la plénitude

du langage pour demain, pour plus tard, ou pour jamais ?

« Le peuple français semble avoir devancé

de deux mille ans le reste de l’espèce humaine, on serait tenté même de le

regarder au milieu d’elle comme une espèce différente » : la phrase

de Robespierre à la Convention parait pathétique, démentielle. « Et si

c’était vrai ? Les révolutionnaires français ont vécu en parlant sans

cesse, pour mourir très vite », écrit Philippe Sollers dans son dernier

roman, Désir (Gallimard, 2020).

Aujourd’hui nous ne sommes pas pressés car

nous savons calculer les pénibilités dont nous parlons sans cesse pour

prolonger la finitude.

Barthes fut pour moi un de ces Samouraïs (1990),

le plus proche, si l’on peut parler de proximité pour évoquer son élégante

simplicité secrète. Sous le nom d’Armand Bréhal, il apparait dans mon roman Samouraïs,

tel que son enseignement me l’a révélé dès les premiers séminaires. En

résonnance avec Proust (que son « plaisir du texte » m’a permis

d’apprivoiser avec le temps) : une thérapie de l’être-pour-la-mort,

par la traversée de la caverne sensorielle que recèle le langage :

[…] la voix de Bréhal […] tissait des

correspondances à l’aide d’un vocabulaire érudit mais gracieux, pour y

déchiffrer l’anamorphose amoureuse du narrateur devenant une femme

superficielle. Enfin le souvenir sonore changeait en surface colorée –

« la rose carnation d’une fleur de plage » –, mais

c’était toujours la métaphore d’une seule et même sensualité, celle du

narrateur irisé d’amour.

Ainsi, disait Bréhal, l’amour serait le temps

devenu sensible. Pas du tout une affaire d’organes, ni même d’esprit en feu,

mais un pacte de mots basculant en souvenirs perceptibles. Des paroles qui se

rappellent avoir été des perceptions de sons, de couleurs, de parfums. Proust

amoureux invente une histoire pour faire revivre au narrateur épris d’Albertine

ce transport de l’esprit et des sens qui est le véritable élément de la

passion. Proust se souvient-il d’Albertine, de Méséglise,

de son enfance, ou bien des correspondances de Baudelaire ? Métamorphose

mystique de tous les sens confondus en un…

On le voit ensuite dans nos rencontres et

discussions, professeur et élève cherchant ce qu’il appelait souvent « le juste,

au sens musical du terme ».

Il la regarda de nouveau avec cette étrange

douceur qui s’achevait en indolence, comme si craignant d’être ridicule, il

s’interdisait de verser dans une sorte de tendresse maternelle.

[…] Le nez découpé en ouvre-boite, penchait

asymétriquement à gauche et lui donnait, au gré des circonstances et des jeux

du visage, un aspect simplet ou insolent. Le regard et la bouche affichait sans

frein le plaisir – ou, très facilement, l’ennui – qu’il éprouvait à

écouter les autres.

La toux secouait le corps en cascades sourdes,

irrépressibles. Un corps qui avait dû être malade et, qui, affaissé, sans

articulation sous la coupe soignée des costumes, semblait n’avoir jamais servi,

sinon à quelque plaisir solitaire sans fatigue. Il était plutôt mince, malgré

les bajoues et le ventre qui commençait à s’alourdir. Mais son allure dégageait

un calme rassurant, et le rythme de sa démarche était si mesuré, si élégant,

que tout en lui suscitait irrésistiblement l’attachement.

Sous la Grande Muraille de Chine, la Voie Sacrée

des Ming est une vallée d’animaux souvent surnaturels et de personnages

forcément très hauts, tous en marbre étincelant, qui donnaient à cette

nécropole un air de Disneyland éternel. La mort est blanche en Chine, devait

penser Bréhal : est-elle vraiment un soulagement sans le feu de l’enfer ni

le tourment de la passion ?

Il continuait à écrire dans son carnet, yeux

fermés pour le dehors, tout entier en voyage dans son monde à lui. Que voir de

plus sur ces pierres éblouissantes ?

En s’asseyant à la dernière place de la

rangée réservée à notre délégation, avec l’espoir d’avoir en voisin l’éventuel

amant chinois, Bréhal s’exposait évidemment aux foudres du service d’ordre.

Provocation inconsciente, ou irrésistible pulsion, semer le désir dans le

troupeau des masses risquait le scandale ! Voire le procès de l’éminant

professeur, déchu au rang de « mauvais élément », que je décris… en

italique dans mon roman :

rien qu’une hypothèse, frayeur imaginaire… on l’a échappé belle.

Ses derniers instants convoquent de nouveau

l’indécidable récit : un accident ; inconsolable deuil de sa mère,

béance de la « chambre claire » ; insoutenable malaise dans le

carnaval social ; la mélancolie en bandoulière de l’ironie. Et toujours ce

« non-vouloir-saisir », cette fois-ci de la vie elle-même.

– Armand… accident de la circulation… Si,

très grave… En réanimation aux urgences… Je te retrouve à l’hôpital.

[…]

– Tu crois au hasard, toi ?

– Il avait la déprime.

– Ce deuil de sa mère l’a tué.

– Non, tu n’as pas vu les mauvaises

critiques sur son livre ? Il était très atteint.

– Les pontes de l’Université n’aiment pas

son enseignement : « Trop mondain, trop public, trop aimé, trop ceci,

pas assez cela. » Il le savait, ça l’humiliait.

[…] Olga se souvenait de ce que lui avait dit

tristement Armand, environ une semaine auparavant : « J’ai envie de

me mettre la tête dans le plâtre. »

– Bizarre, on ne dit pas ça en

français ; on dit « dans le sable », non ?

– On peut tout dire quand on est Armand,

avait répondu Hervé. Mais c’est vrai qu’il n’a pas la forme, il prétend qu’il

veut se ranger des voitures.

[…] le corps qui s’était rendu célèbre en

formulant une sensualité réfléchie ne répondait plus. Les yeux perlés de

fatigue et de médicaments, le visage las, il lui fit un de ces gestes d’abandon

et d’adieu qui disent : « Ne me cherchez plus, à quoi bon…. Comme

c’est casse-pieds, la vie. »

Rien de plus convaincant que le refus de vivre

quand il est signifié sans hystérie : aucune demande d’amour, simplement

le rejet mûr, pas même philosophique, mais animal et définitif, de l’existence.

On se sent débile de s’accrocher à l’agitation appelée « vie » […].

[…]

– De toute façon, ils le redécouvriront.

Tôt ou tard. Tu sais pourquoi ? Parce qu’il a écrit comme il a vécu :

en sursis. Le sursis rabaisse les choses et met de la musique dans les paroles.

A condition d’avoir la grâce qui transforme un corps défaillant en instrument

de langage. C’est mystérieux, mais ça arrive. Alors le sursis rend les gens

stylistes. Même quand ils sont profs de sémantique. Armand était un type malade

qui a toujours frôlé la mort : elle freinait ses plaisirs, mais elle lui

donnait aussi cette petite fièvre qui module sa phrase pas comme celle des

autres. On n’écrit que depuis la mort, rappelle-toi ça – ou de solitude,

tu verras toi-même.

JULIA KRISTEVA

Cf. aussi: Julia Kristeva, "Se réinventer en étrangère", propos recueillis par Marie Fouquet et Tiphaine Samoyault, Dossier "Roland Barthes, myhthologies d'aujourd'hui", Le Nouveau Magazine Littéraire, avril 2020: https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/se-réinventer-en-étrangère